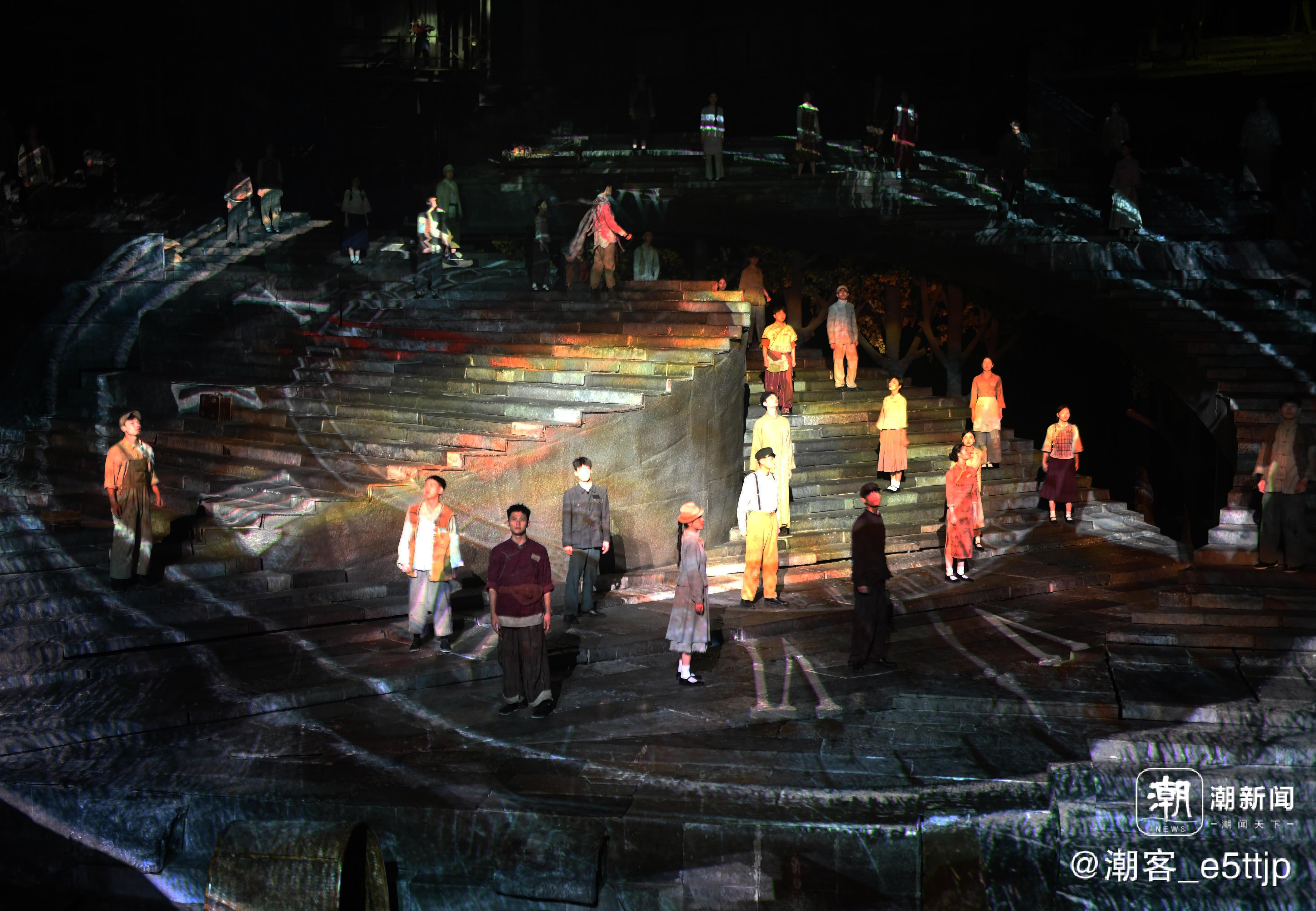

在“行走中国·2025海外华文媒体川渝行”联合参访活动中,主办方精心安排的《重庆·1949》观剧环节,对我这个学过表演的学员而言,既是一场跨越时空的历史对话,更是一次以专业视角审视表演艺术的深度实践。当多维舞台转动起历史的齿轮,那些在“声台形表”中淬炼出的表演张力,让我以专业的敏锐,触摸到一部作品如何用表演的力量,为民族记忆注入永恒的艺术生命力。当多维旋转舞台将磁器口码头的烟火气与渣滓洞的铁窗冷光交织,当演员的身影在360度观演空间中与观众目光碰撞,大型历史舞台剧《重庆·1949》的震撼,不仅来自技术革新的视觉冲击,更源于演员对“声、台、形、表”表演基本功的极致践行。从专业表演角度审视,这部作品中,“四声歌”的韵律支撑着历史的呐喊,高空威亚的精准展现着信念的重量,“真听、真看、真感受”的表演真谛,则让70多年前的革命精神在舞台上完成了跨越时空的共振。

“四声歌”功底撑起历史语境的语言重量

在2.5万平方米的穹顶大厅中,演员的声音不仅是台词的传递,更是情感与信念的载体。《重庆·1949》的演员们对“声”的掌控,展现出深厚的“四声歌”功底——这种戏曲与话剧表演中训练声腔、正音咬字的基础功法,在他们的演绎中化为历史语境下的语言力量。面对先进音响设备的加持,他们并未依赖技术扩音,而是通过气息控制与共鸣调节,让每个字都带着角色的情绪温度:他们在狱中吟诵《我的自白书》时,“平、上、去、入”的声调起伏,通过抑扬顿挫的节奏,将“人不能低下高贵的头”的决绝传递得掷地有声;亲属探监时的低语,气沉丹田却收放自如,让“保重”二字在嘈杂的监狱背景中依然清晰,暗含着生离死别的千言万语。

这种声音塑造的精妙之处,在于与空间的完美适配。当舞台圆环旋转,演员的位置不断变化,他们能根据与观众的距离实时调整音量与语气,近观时的呢喃带着呼吸的温度,远观时的呐喊则通过头腔共鸣穿透整个剧场。尤其在“新中国成立”的场景中,数百名演员的声音从不同方位汇聚,却因统一的发声逻辑形成和声般的力量,每个“啊”“呀”的语气词都精准贴合情绪,让“声”真正成为连接个体与集体、历史与当下的纽带。焕新版升级的音响系统,更让这种声音表演如虎添翼,演员们得以在技术赋能下,将“四声歌”的基本功转化为穿透灵魂的历史回响。

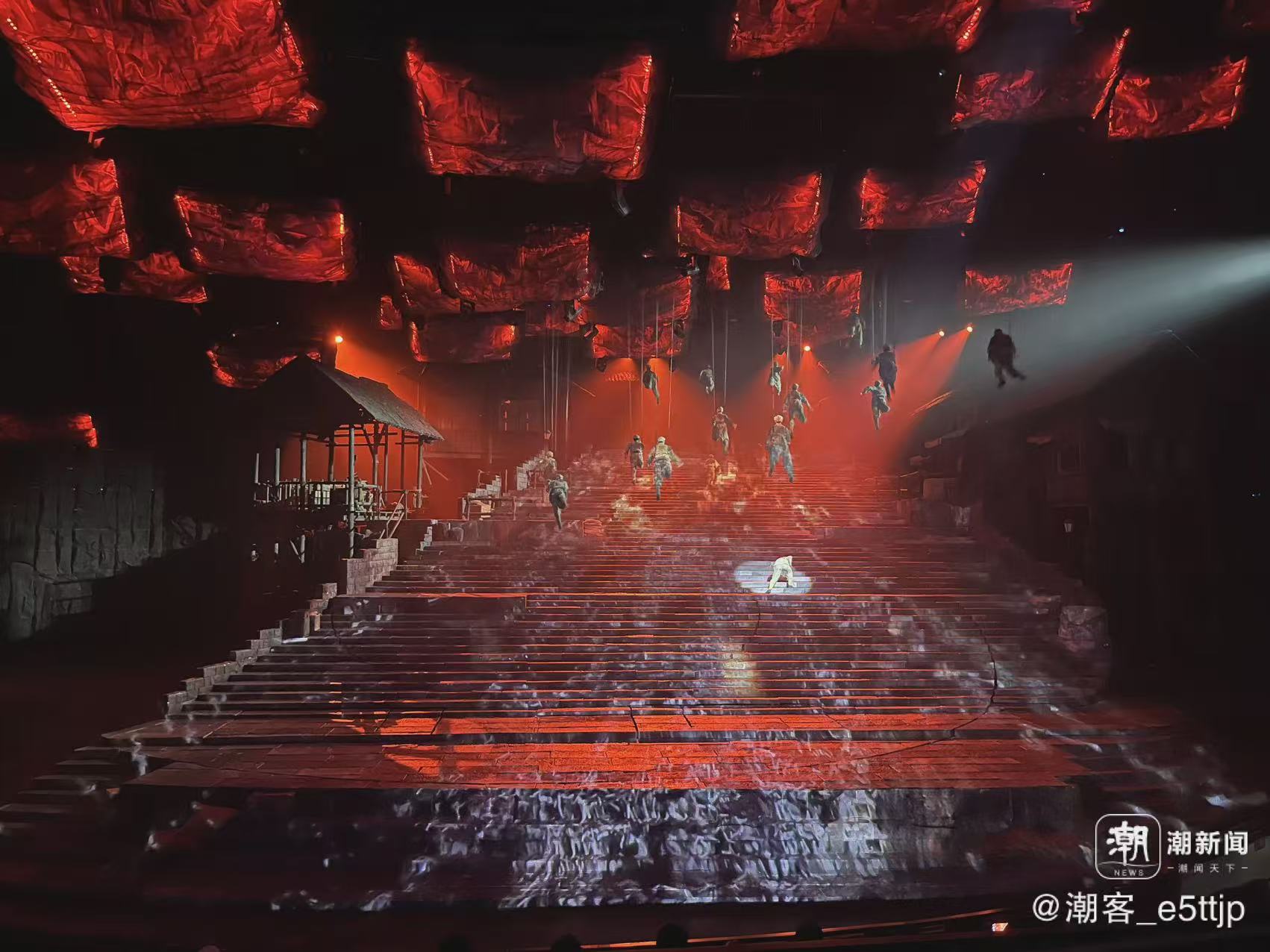

高空威亚与肢体语言构筑信仰的视觉符号

“形”的展现,在《重庆·1949》中达到了历史题材舞台剧的新高度。其中,高空威亚表演的精准度令人惊叹,演员们在28.6米高的剧场空间中完成悬挂、旋转、坠落等动作,绝非单纯的技术展示,而是将革命者的精神状态外化为肢体语言。这种表演对“台步”与“形体控制”的要求极高:当威亚吊起演员模拟“就义”场景时,他们的身体保持着微微绷紧的状态,既不僵硬如木偶,也不松弛失态,而是通过脊椎的挺拔与四肢的舒展,传递出“死得其所”的从容;在一些惊险段落中,空中翻转的动作与地面演员的配合严丝合缝、相得益彰,每个肢体的伸展角度都经过精密计算,既符合力学逻辑,又暗合“冲破枷锁”的象征意义。

这种高难度形体表演的成功,源于演员对“角色处境”的深度代入。他们并非机械完成动作指令,而是让每个威亚动作都承载着情感逻辑:被吊在空中时,颤抖的脚尖暗示肉体的痛苦,而始终高昂的头颅则彰显精神的不屈;落地瞬间踉跄的步伐,既符合物理惯性,又传递出历经磨难后的坚韧。在地面场景中,演员的肢体语言同样充满张力:监狱场景里,镣铐束缚下的步态虽显蹒跚,却每一步都踩得坚定;磁器口码头的百姓,肢体的舒展与收缩则呼应着时局的紧张与生活的琐碎。这种“形”的塑造,让观众无需台词就能读懂角色的内心,这正是表演艺术中“肢体大于语言”的至高境界。

“真听真看真感受”让历史在共情中鲜活

“表”的灵魂,在于“真”。《重庆·1949》的演员们用“真听、真看、真感受”的表演方法,打破了历史题材容易陷入的“脸谱化”困局。在旋转舞台不断切换的场景中,他们始终保持着对当下情境的“真实反应”。当看到狱友被折磨的场景,身体下意识的退缩与强撑的挺直形成的矛盾感,让“心疼”与“不屈”同时跃然脸上。这种“真”,源于演员对角色的深度共情,他们不是在“演”革命者,而是让自己“成为”那个年代的人,用角色的眼睛看世界,用角色的心灵感受苦难与希望。

在多环舞台交织的复杂场景中,这种“真”的表演更显珍贵。演员们能在旋转中迅速捕捉对手的眼神、道具的变化,并用最自然的反应推动剧情:当舞台突然转向,眼中的失落与坚定几乎同时浮现;当观众席的呼吸声传入耳中,他们会下意识调整表演节奏,在打破与重建中增强沉浸感。尤其在“母子诀别”的经典段落中,演员没有刻意煽情,而是通过紧握的双手、颤抖的嘴唇、欲言又止的停顿,将“爱与信仰难以两全”的痛苦真实传递,这种“此时无声胜有声”的表演,正是“真感受”的最高体现。

“声台形表”的融合构筑历史的立体叙事

《重庆·1949》的成功,在于“声、台、形、表”四大表演要素的浑然一体。当革命者高唱《国际歌》时,声音的激昂与肢体的舒展形成共振;当狱中绣红旗时,低语的温柔与手指的灵巧相互映衬;当迎接解放的呐喊响起时,面部的激动表情、身体的前倾姿态与穿透性的声线共同构筑出信仰的高潮。这种融合不是简单的叠加,而是各要素服务于“历史真实与艺术真实统一”的目标。“声”传递情感的温度,“台”支撑叙事的节奏,“形”塑造角色的风骨,“表”则让这一切落地为可感知的人性。

从表演艺术的传承与创新来看,《重庆·1949》给出了历史题材的范本:它证明了先进的舞台技术,最终还是要为扎实的表演功底服务。演员们用“四声歌”的韵律、威亚上的精准、“三真”的态度,让1949年的重庆不再是遥远的历史符号,而成为观众可触摸、可感受的生命体验。当旋转舞台停下,最后一束光落在演员坚毅的脸上,我们看到的不仅是一场完美的演出,更是表演艺术对历史的敬畏,这种敬畏,正是通过每个字的发音、每个动作的角度、每个眼神的流转,深深刻进了观众的心里。“这次川渝之行观看《重庆·1949》舞台剧是我记者生涯中最值得铭记的经历之一。”谈及此次川渝之行,诗人、作家、印度尼西亚《千岛日报》记者刘兰玲特别提到这个难忘时刻:观看《重庆·1949》舞台剧时她两度落泪。

作者介绍

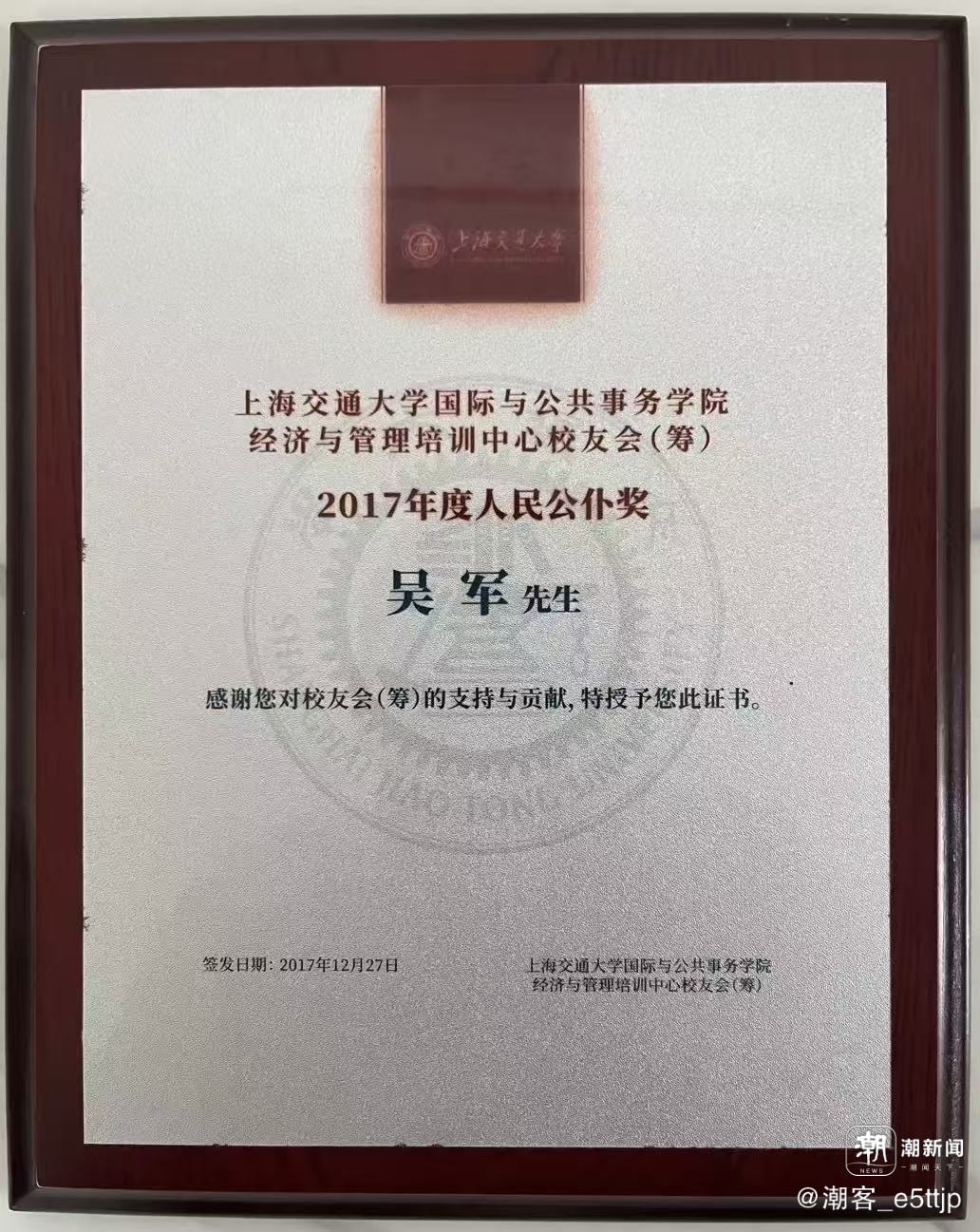

吴军 国际旅行家、清华美院清美艺术品鉴定评估研究会暨同学会会员、上海交通大学国际与公共事务学院经济与管理培训中心校友会(筹)第一届、第二届副会长、校友会人民公仆奖获得者,深圳国际新媒体电影节组委会副秘书长、横店影视城演艺培训中心表演专业校友、横店影视城演员公会注册演员、国际旅行专访名人作家、海外华文媒体人。赴夏威夷、好莱坞、拉斯维加斯、费城、旧金山、波士顿、罗马、威尼斯、佛罗伦萨、巴塞尔、苏黎士、阿姆斯特丹、法兰克福、汉诺威、汉堡、卢森堡、布鲁塞尔、巴塞罗那等城市实地游学、参访,游历过伊斯坦布尔托普卡皇宫博物馆、马德里皇宫博物馆、巴黎凡尔赛宫、巴黎卢浮宫、纽约大都会博物馆、亚特兰大高等艺术博物馆、华盛顿国立美国艺术博物馆等世界著名博物馆,走访了巴林、阿联酋、吉布提、约旦、泰国、老挝、柬埔寨、新加坡等国的一些著名华人企业和企业家。