秋天,北京台湾会馆,两位年轻的台湾青年声情并茂地朗诵抗日志士林正亨的家书后,与林正亨之子、83岁高龄的林义旻紧紧相拥。

80年前,因赴缅抗日受伤在云南养伤的林正亨给母亲写去一封家书:“台湾的收复——父亲生平的遗志可算达到了。”80年后,10月21日,一场以“共铸中华光阴为证”为主题的纪念台湾光复80周年分享会在北京举行,林义旻等两岸多方人士齐聚,共同回顾那段波澜壮阔的历史。

“雾峰林家所有建筑正房一律坐东朝西,朝向大陆,以此告诫后人:不要忘记祖宗和故乡。”林义旻对南都N视频记者说,父辈用生命传承“家国同构,国比家大”的祖训。数十载以来,这位老人也躬身致力推动两岸交流,拉近两岸同胞的心。

雾峰林家的精神穿越时光依然打动人心。这场分享会上,有台湾青年感慨:我们应更清晰地认识到“台湾是中国的一部分”这个铁一般的事实。

台湾抗日志士林正亨之子林义旻与台青相拥。

“没有国,哪来的家?”

“他身负16处伤,脸上挨了一刀,左右手也挨了刀,骨茬露了出来,从此再也握不了拳。”10月21日,在这场纪念台湾光复80周年分享会上,台湾抗日志士林正亨之子林义旻向南都记者讲述了父亲作为中国远征军赴缅甸抗日的经历。

林正亨出生于1915年,是台湾知名望族雾峰林家的第八代传人,祖父林朝栋、父亲林祖密都是著名的抗日名将。

1935年,因不堪忍受日本殖民统治的屈辱,林正亨从台湾前往南京,原本打算学习美术。1937年,日本发动全面侵华战争,在抗日氛围高涨的气氛下,他毅然放弃了钟爱的美术学业,报考了南京中央陆军军官学校,毕业后成为见习军官,1940年随部队赴广西昆仑关抗击日军。

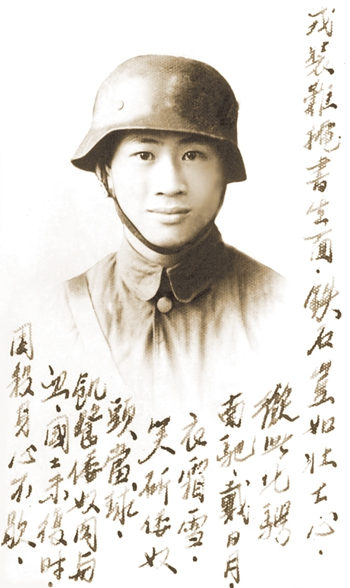

在赴昆仑关作战前,他寄给家人一张照片。照片里,他英姿勃勃,眼神坚毅。他还写下“笑斫倭奴头当球,饥餐倭奴肉与血,国土未复时,困杀身心不歇!”的豪言壮语。

林正亨赴昆仑关作战前寄给家人的照片。

在昆仑关大战中,林正亨带领情报排在日军的包围中死战突围,身负重伤。战役结束后,他随部队撤到湖南休整,被晋升为中尉。

1944年初,日军进攻湖南长沙,不久衡阳陷落,全国掀起抗日热潮,国民政府开始大规模组建第二支远征军赴缅甸抗日。

“当时父亲热血沸腾,想参加远征军。母亲哭着对他说:‘老大不满两岁,我又要生老二了,家里没有钱,你走了,我们怎么生活啊!’”提到父亲的坚持,如今已83岁高龄的林义旻声音有些颤抖,他向南都记者表示,“我爸说:‘没有国,哪来的家?我去缅甸抗日,你们投亲靠友吧!’他就这样离开了我们。”

在这次战役中,林正亨担任远征军学兵总队炮兵团指挥连连长。当时他带领的连队被日军包围,子弹打光了,战士们用枪托、刺刀和敌人肉搏。林正亨负伤十六处昏倒在血泊中,战友们从死尸堆里将他背出,送进战地医院,才从死亡边缘把他挽救回来,但他两手伤了筋,已成半个残疾人。

1945年,抗战胜利,台湾光复。同年10月30日,林正亨在云南省云南驿养伤。在给他母亲的家书中,他报告了自己8年来抗战的经历。

他写道:“在这神圣的战争中,我算尽了责任。台湾的收复——父亲生平的遗志可算达到了。他若有知,一定大笑于九泉。我的残废不算什么,国家能获得胜利、强盛,同胞能获得光明和自由,我个人粉身碎骨也是值得的。请母亲不要为我的残废而悲伤,应该为家庭的光荣而欢笑。你没有为林家白白教养了我,我现在成了林家第一勇敢和光荣的人物。”

“家国同构,国比家大”

每当夕阳西沉,柔和的光线穿过古厝屋角,将位于台湾台中历经百年风雨的雾峰林家古宅映照得熠熠生辉。

雾峰林家是近代台湾的名门望族,因其发迹于雾峰(今台中市雾峰区)而得名,又因家族几代人保台卫国、接续抗日而历史留名。

据了解,雾峰林家保存着全台最庞大、最精致的古建筑群,从南到北宽300米,总面积达1.1万多平方米。林义旻向南都记者介绍,“根据祖训,雾峰林家所有建筑正房一律坐东朝西,朝向大陆,以此告诫后人:不要忘记祖宗和故乡。”

雨后的雾峰林家大宅。新华社发

林义旻说,抗日战争胜利后,残疾的父亲虽然被授予少校军衔,却成了编外人员,被遣散回家。回重庆后,父亲对国民党的腐败无能感到无比痛恨,并直言道,“老百姓这么苦、这么恨国民党,将来中国一定是共产党领导的人民的天下。”1946年,林正亨秘密加入中国共产党。

“考虑到林家在台湾人脉熟、关系多,认为回台对革命工作更有利,于是在1946年6月,父亲便带着不满4岁的我和母亲回了台湾。”林义旻回忆说,父亲当时担任台北警备司令部劳动训导营警官。其间林正亨完成了很多地下工作,营救被捕的同志、出秘密刊物、去香港参加台盟成立大会,并接到了回台湾发展台盟组织的任务。

林义旻特别提到,在台北家中的壁柜里,贴着一张中国地图,上面许多城市插着红旗。他曾询问父亲的用意,父亲总说:“将来你会知道的。”“现在看来,父亲是在地图上标明中国人民解放军攻占的城市,好通过进步刊物报告台胞。”

1949年,国民党军队在祖国大陆兵败如山倒,蒋介石为了撤退台湾,在岛内进行“清理基地”,并大肆捕杀中共地下党员和进步人士,先后枪杀了4000多人,酿成最黑暗、最血腥的白色恐怖。

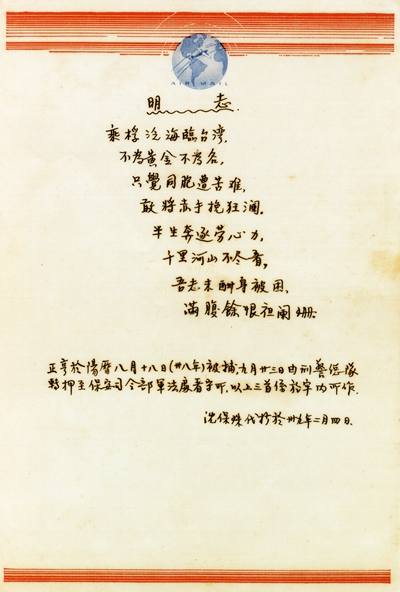

同年8月18日凌晨,林正亨在台北家中被捕。他面对敌人的威逼利诱,始终坚贞不屈,用生命捍卫党的秘密。当时,只要他写悔过书就可以免死,而林正亨抱着献身革命的坚定信念,拒绝在悔过书上签字。

林正亨留给家人的绝笔诗《明志》,妻子沈保珠代抄。受访者供图

1950年1月30日,林正亨被押赴马场町刑场。林义旻向南都记者讲述,“当囚车路过我家台北泉州街四巷时,父亲突然昂起头高喊我母亲的名字,‘保珠,保珠,快出来呀!’待母亲光着脚追出去,只听到行刑的枪声,父亲倒在血泊中,牺牲时只有35岁。”

林义旻感慨地说:“父亲作出的人生选择,作为孩子,我们完全理解,因为那是我们雾峰林家世代相传的祖训——家国同构,国比家大。”

林正亨在给儿子的遗书中写道:“我希望你在家里是一个好孩子,时时刻刻都肯听话,做错了事情下一次不要再做。在学校是一个好学生,长大了在社会上成为有用的人。”

为继承父亲遗志,林义旻经组织安排辗转来到北京,并于1960年起在《北京日报》担任记者。

多年来,他积极投身两岸交流工作,不仅组织海峡对岸的亲友来大陆祭拜祖先、认祖归宗,让他们了解大陆的变化与进步,还曾策划拍摄多档电视节目,在潜移默化中弘扬正确的历史观,拉近两岸同胞的心灵距离。

林义旻。南都N视频记者杨苓妍摄

在纪念台湾光复80周年分享会上,林义旻还向在场的年轻记者们勉励道:“现在还有很多台湾同胞没来过大陆,不了解大陆的真实情况,所以我希望你们可以用自己手里的笔宣传大陆发展,增进台湾同胞对祖国的认同感和归属感,让台湾早日回归祖国的怀抱。”

“了解真实历史拨开迷雾”

“妈妈您用不着悲伤,也不用为我担忧。生,要为责任艰苦牺牲奋斗;死,是我们完成了责任。”

在分享会上,来自台湾的林彦辰、林冠廷两兄弟,声情并茂地朗诵着林正亨的家书。朗诵结束后,兄弟俩与林义旻紧紧相拥,这一画面,瞬间将整场活动的氛围烘托至了顶点。

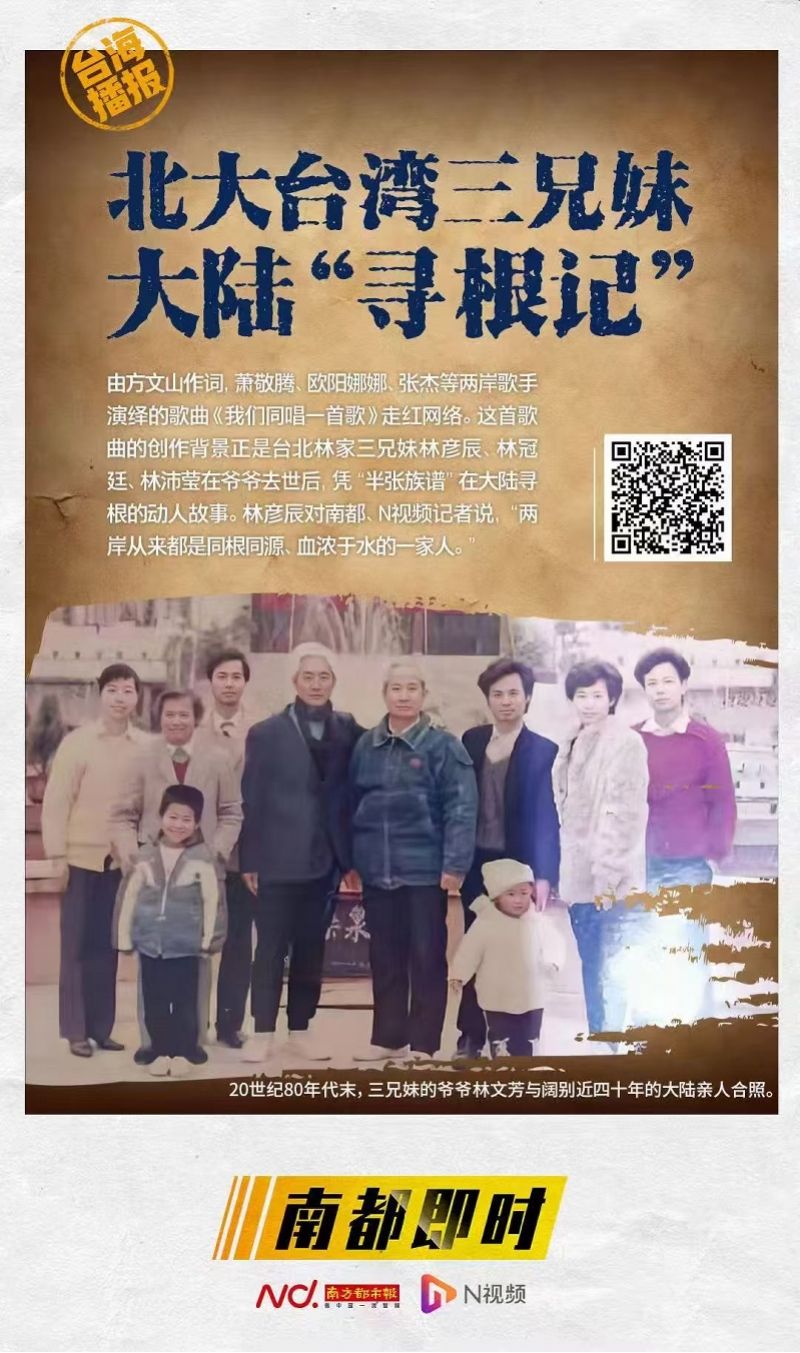

林冠廷还在分享中提到,其爷爷林文芳曾因时局滞留台湾近半世纪,但始终携带半张族谱并叮嘱后代“根在莆田”。2021年,林冠廷兄妹三人带着半张族谱回大陆寻亲,这段经历被改编为歌曲《我们同唱一首歌》,成为两岸青年情感共鸣的符号。

林彦辰曾向南都记者介绍,族亲们还带着兄妹们一起去福建湄洲岛拜谒妈祖庙,听湄屿潮音,吃团圆饭。当大伯讲述他父亲在临终遗言中提到“不要忘记还有家人在台湾”时,妹妹林沛莹十分动容。

南都N视频此前报道。

近年来,林冠廷在北京、福建、辽宁、吉林等地参加实践活动,积极参与两岸交流活动。在大陆的经历,让他再次深入且深刻地学习了正确的台湾历史。林冠廷坚信,当大家真正了解历史,就会为自己身为一名中国人这一事实感到无比的光荣与自豪。

对于历史传承,林冠廷也有着自己深刻的看法。

在他看来,纪念台湾光复80周年,不仅仅是对一段历史的回顾,更是让台湾青年更清晰地认识到“台湾是中国的一部分”这个铁一般的事实。

他表示,部分台湾青年因“去中国化”教育产生了身份偏差,他们迷失在错误的认知中,忘记了自己的根在哪里。通过这样的纪念活动,台湾青年能够拨开迷雾,找到自己的精神家园。

不久前,郑丽文当选中国国民党主席。她表示,海峡两岸于1992年达成各自以口头方式表达坚持一个中国原则的共识。两党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上,推动两岸关系和平发展,取得诸多历史性成就。两岸同为炎黄子孙、同属中华民族,两党应在既有基础上,强化两岸交流合作、促进台海和平稳定,为两岸人民谋取最大福祉,为民族复兴开辟宏伟前程。

对此,林冠廷两兄弟也提到,台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分,两岸同胞同根同源、同文同种。“我们要以纪念台湾光复80周年为契机,加强对历史的学习和传承,让正确的历史观深入人心。”

10月的台北,秋风轻拂过马场町纪念公园内那片圆锥形土丘,上面写着“英烈名垂千古”。

出品:南都即时

监制:王佳

统筹:向雪妮张倩寒

采写:南都N视频记者杨苓妍发自北京

编辑:张倩寒