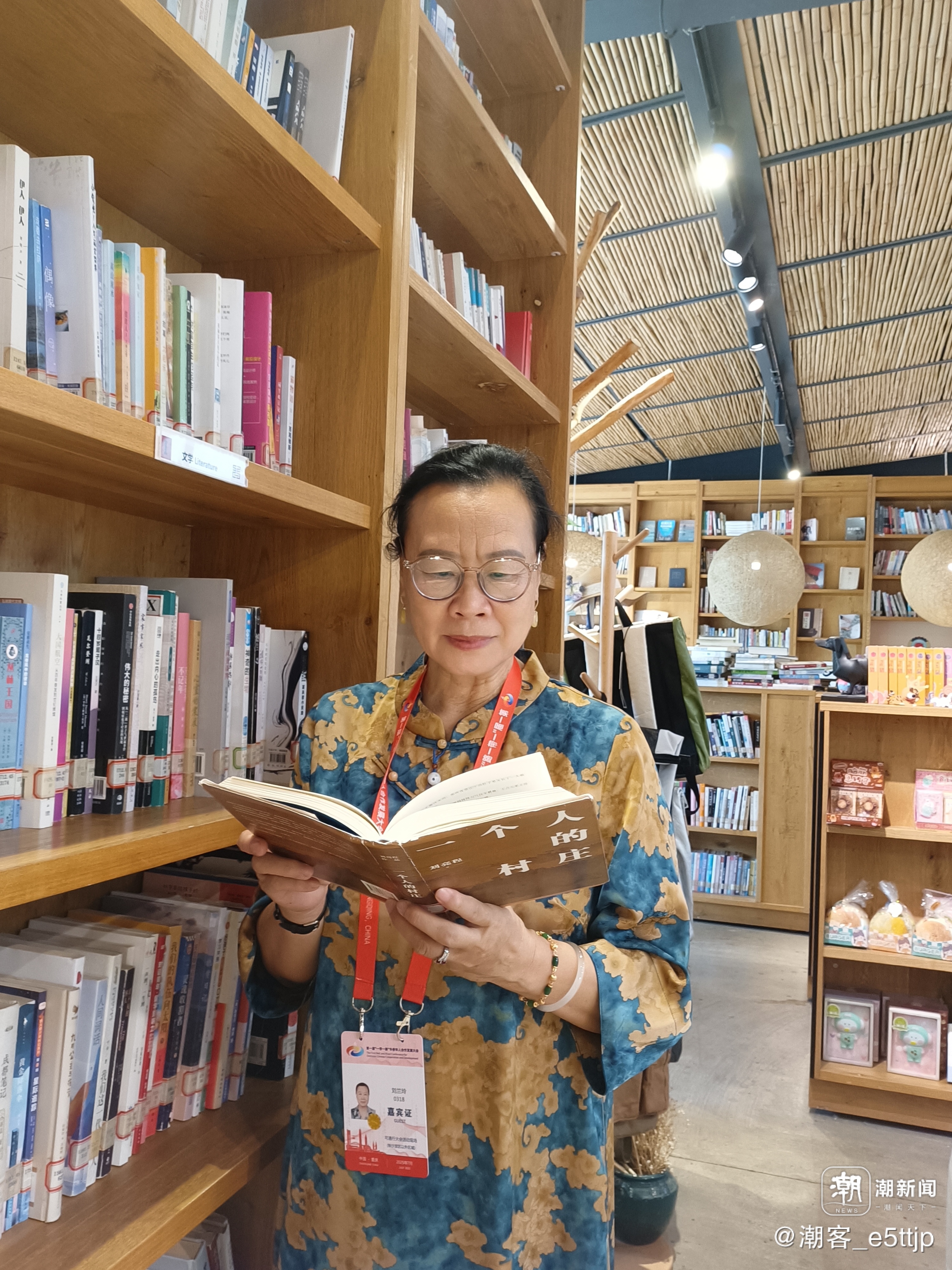

在当代华文文学的星空中,有这样一位创作者:她以“虫二”为笔名,在诗歌的世界里剥离浮躁,在散文的肌理中镌刻真诚;她曾是新闻场上敏锐的记录者,如今是跨文化传播中热忱的使者。她就是刘兰玲——集诗人、作家、编辑、记者、老年大学文学讲习班教师多重身份于一身,用文字搭建起连接个体与时代、本土与海外的精神桥梁。

从新闻场到诗行间:多重视角下的生命书写

刘兰玲的文学之路,始终带着“观察者”的清醒与“表达者”的热忱。毕业于广东省社会科学院政治经济专业的她,早年曾任职《信息时报》编辑、记者,这段经历为她的创作注入了独特的底色——既保有对社会现实的敏锐洞察,又练就了精准捕捉细节的笔力。“新闻教会我直面真实,而文学让我探索真实背后的温度。”她如此概括两种身份的交融。

如今,她的社会职务同样横跨多个领域:中国诗歌学会会员、中国散文诗研究会会员,广东省侨界作家联合会监事、岭南微文学传媒编委,亦是印尼《千岛日报》中华文化专版编委、记者。这些身份并非简单的头衔叠加,而是她文学视野的延伸——从岭南本土的荷塘月色,到海外华文记者的家国情怀,她的笔始终追随着生命与时代的脉动。

诗是救赎,亦是归途:在文字中袒露灵魂

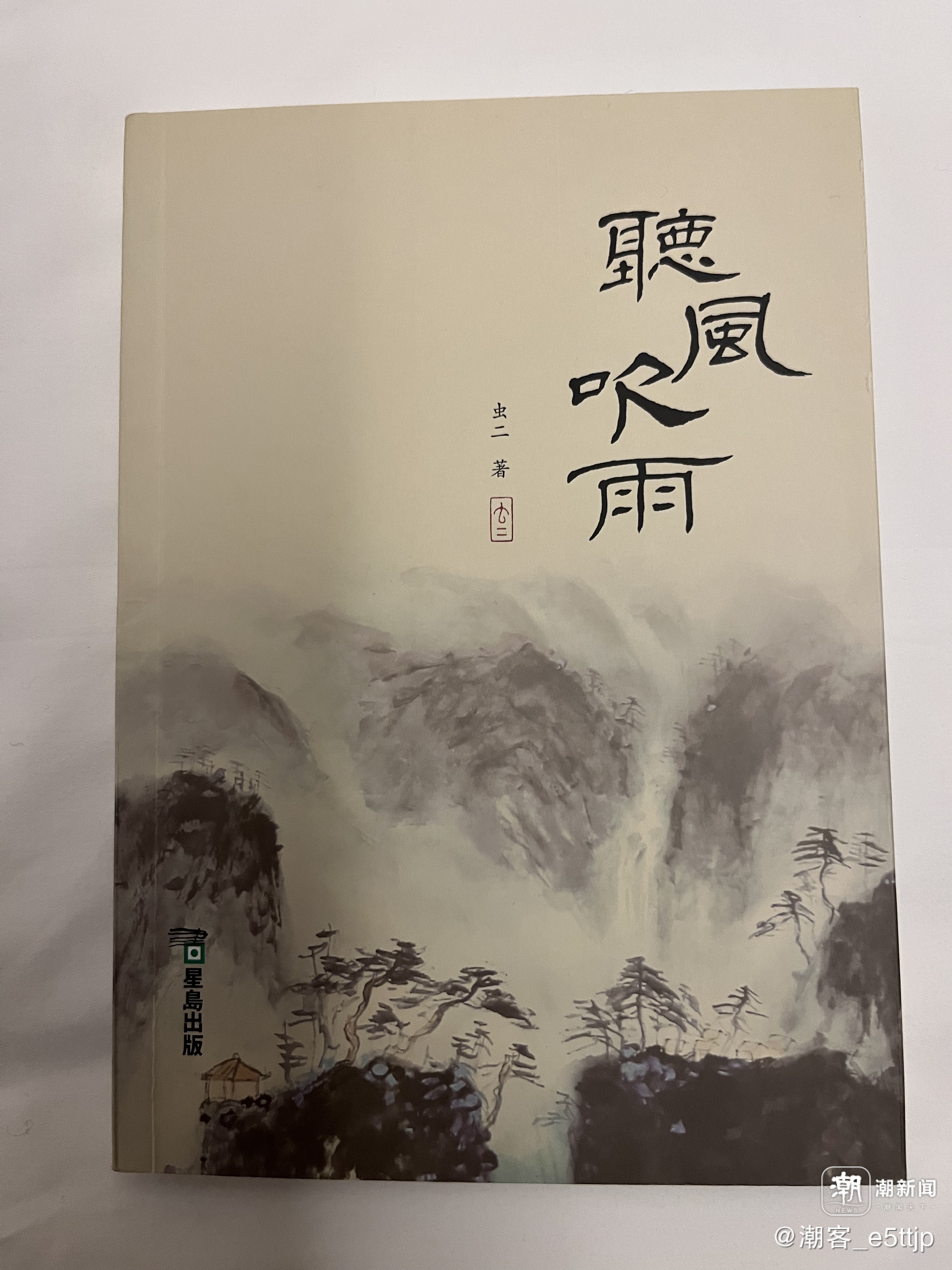

“在诗的面前我是坦诚的。”刘兰玲在自述中这样写道。她的诗集《听风吹雨》收录了诸多获奖作品,《一座丰碑》获“华侨华人与改革开放”征文二等奖,《山里的村庄》《光阴怎能老去》入选《南方优秀诗选》。这些作品中,既有对宏大时代的致敬,也有对微小生命的凝视。

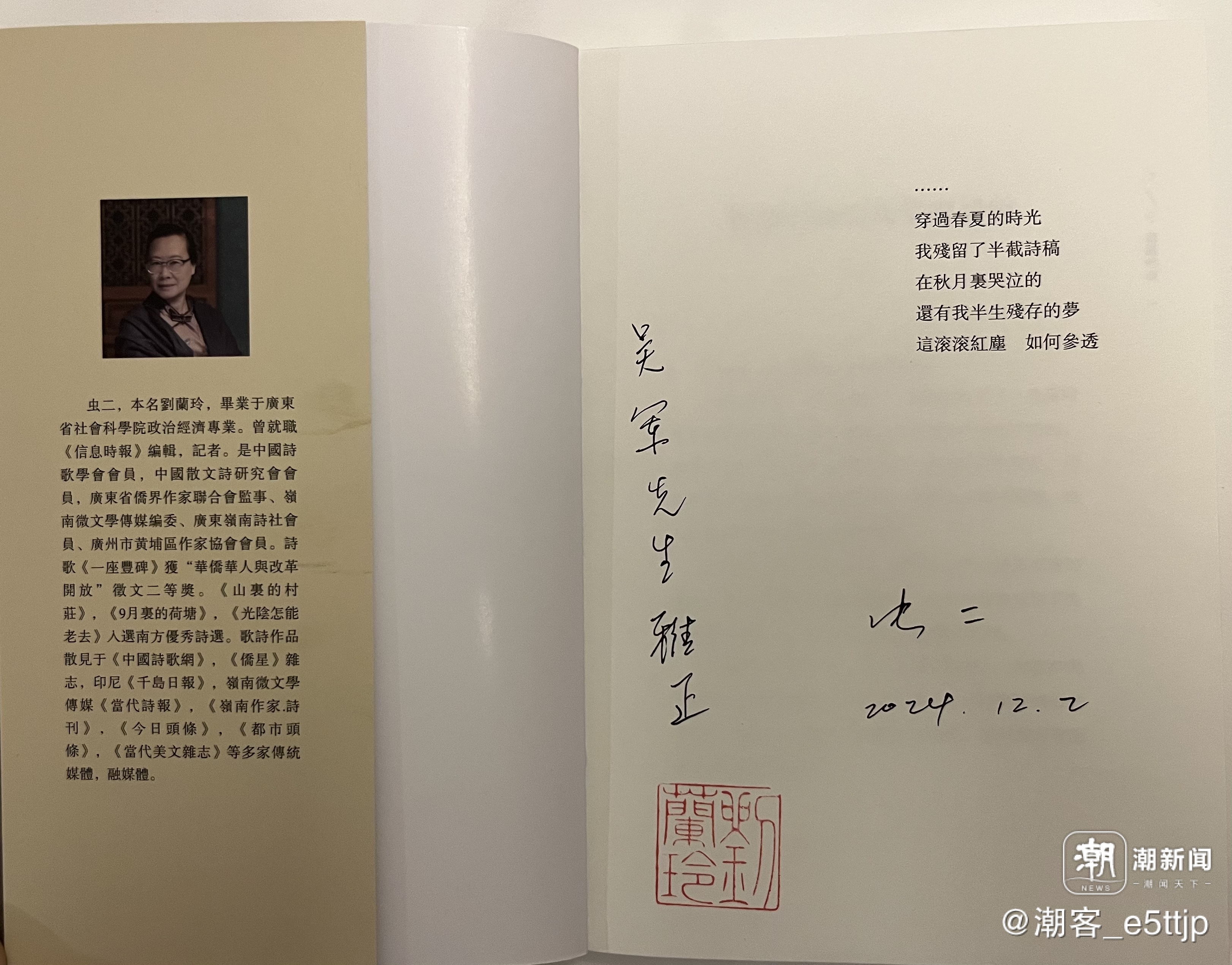

她笔下的自然从不只是风景:“看白鹭在广袤的田野上自由地翱翔,看稻子熟了,看荷花盛开,这些我都写进诗里。”在《9月里的荷塘》中,她以“残荷听雨”的意象,将岁月的沉淀与生命的韧性熔铸于笔端;而“穿过春夏的时光/我残留了半截诗稿/在秋月里哭泣的/还有我半生残存的学/这滚滚红尘 如何参透”,则袒露了在世俗喧嚣中对生命本质的追问。

正如诗人鸥鸣所言,读她的诗“总能领略灵动的画面感,在诗句中跳跃,描摹着自然景物,渗透着世态炎凉,展示着人间挚情”。编剧、导演邓原评价到:“不是无病呻吟,不是大白话用标点断句,不是浅显华丽的词藻堆砌……我心目中的诗,当有生命力的澎湃激情,有浪漫无垠的想像,有文字美构成的意境之美,有情怀动人的感染魅力……这才是有灵魂的诗,是真正有感而发的、有画面感、有温度的诗……这也是我喜欢虫二诗作的最大理由”。诗人、音乐家华琴之也有高度评价:“虫二粗犷的性格中,却闪动着一个温润、细腻而有趣的灵魂,她的感悟在诗的线条和色彩中孤独地绽放,并善于撷取平淡的生活细节顽强地展示、表达和提升,努力使之成为契合时代的亮色。奔放而不倚、热烈而不浮、细腻而不赞,这是虫二新诗的初露端倪,也应是她继续前行的方向。”——这正是她对“有灵魂的诗”的坚守:拒绝无病呻吟,摒弃辞藻堆砌,只以质朴或粗粝的文字,记录心灵的律动。

“诗把我从世俗的喧嚣与孤寂中救起。”在她看来,诗歌是心灵的抚慰,是连接精神与现实的桥梁。面对起伏的群山会泪流满面,仰望星河时会低语沉思,这些真实的痛楚与迷醉,最终都化作了诗句中“内心的柔软和强韧的灵魂”。

以文为媒,跨越山海:让中华文化在四海生根

作为侨界文学工作者与《千岛日报》记者,刘兰玲的创作始终肩负着文化传播的使命。创办于2000年10月的《千岛日报》,至今25年。《千岛日报》周一至周六每天出版四大张(间或增版),共16版:第一版:国际、国内重大新闻;第二版:国内次要新闻:第三版:经济新闻;第四版:首都与西区新闻;第五版:华社动态;第六版:健康养生;第七版:副刊版;第八版:文娱、体育版。此外,作为华族的中文报纸,传承中华文化,报道中国和侨乡信息,也是重点内容之一。该报设有“两岸四地”、“侨乡广东”(广东省海外交流协会供稿)专栏;中国新闻社按期为《千岛日报》编“天下华人”、“健康养生”、“新闻追踪”、“两岸焦点”等新闻;广东老报人和侨界人士每月为《千岛日报》报编纂《中华文化》、《天南地北》、《家庭彩色版》、《侨园》、《粤侨文萃》、《侨文化》等专栏。这些都按期安排在第9至16版栏目。《千岛日报》高度关注中国发展动向,向印尼华人及时、全面地介绍祖国各方面情况,同时《千岛日报》在为促进族群和睦友好团结的工作上不遗余力。《千岛日报》销行印尼全国,以印尼东部地区为主,并有寄至港、澳、中国大陆等地。服务对象是广大印尼华人读者。为目前印尼国内销行量较多、销行地区较广泛、影响面较大的华人社区。《千岛日报》是印尼影响力深远的华文媒体,既关注中国发展动向,也致力于传承中华文化,而刘兰玲的作品正是其中一抹鲜活的色彩。从“侨乡广东”的风土人情,到“天下华人”的精神共鸣,她的文字如纽带,将故土的记忆与海外的遥望紧紧相连。

与刘兰玲老师的缘分,始于行走中国海外华文媒体海南行的文化旅程。此后,从漳州的田园都市到川渝的巴山蜀水,我们数次并肩穿梭于海外华文传媒的参访现场。她从未止步于活动的参与者,更以诗人敏锐的感知力、作家对世界的热爱与好奇与记者的深邃,成为每一段旅程最忠实的记录者与诠释者。

海南、漳州、川渝行中,她笔下的散文如一幅幅流动的人文画卷,字里行间既有对海南、漳州、巴渝山水的细腻描摹,更饱含着对地域文化根脉的敬畏与深情;漳州行时,她赠予我的她的诗集《听风吹雨》,早已超越普通诗集的意义——墨香间承载的,是她跨越山海的精神共鸣,成为连接不同文化场域的珍贵信物。

古人云“嘤其鸣矣,求其友声”,这恰是刘老师文学生涯的生动写照。她以诗为媒广结同路人,更以文字为桥传递文化温度:那些发表于《千岛日报》等海内外平台的作品,如同一个个跳动的文化符号,让中华文化的深邃与温暖,突破地域与语言的界限,抵达世界每一个有华文读者的角落,在不同文明的对话中,播撒着理解与共鸣的种子。

活了大半生,就这样写着,爱着

“感谢生活,感谢诗,感谢我的亲人和爱我的人!”刘兰玲老师的感慨,道出了诗人最本真的心境。从新闻记者、编辑到诗人、作家,从本土书写到跨文化传播,她的每一个身份都在诠释:文字的力量,不仅在于记录,更在于连接——连接个体与时代,连接本土与世界,连接现实与理想。

当被问及创作的动力,她引用自己的诗句作答:“我在时光里低语,看星河浩瀚,看新月如钩,我用诗剔除内心的烦躁,不再扭捏作态,不再丑陋和虚伪。”这或许正是对她创作生涯最好的注解:以虔诚之心对待文字,以赤子之诚面对生活,在诗与远方之间,永远做那个真诚的书写者与传播者。

作者介绍

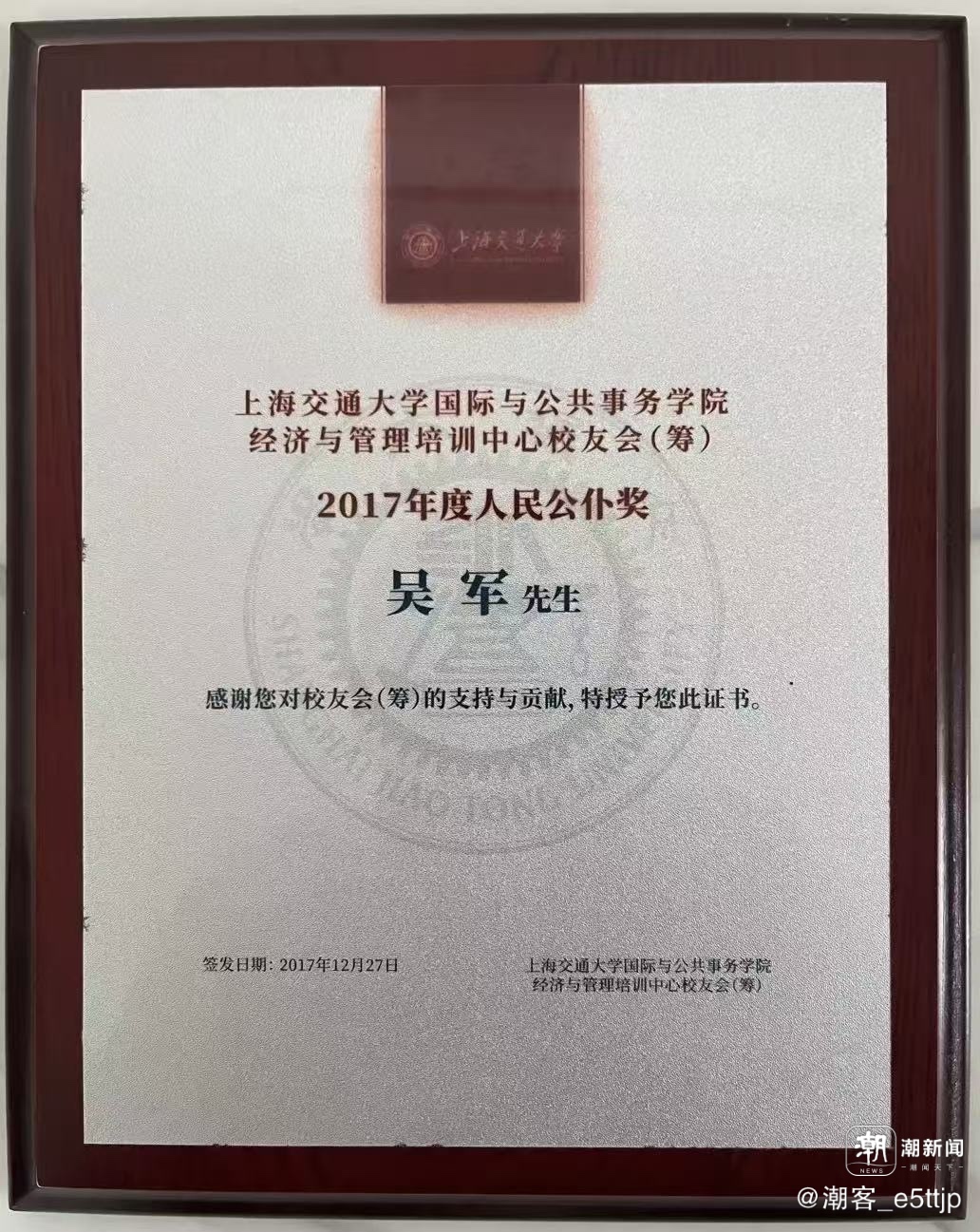

吴军 国际旅行家、清华美院清美艺术品鉴定评估研究会暨同学会会员、上海交通大学国际与公共事务学院经济与管理培训中心校友会(筹)第一届、第二届副会长、校友会人民公仆奖获得者,深圳国际新媒体电影节组委会副秘书长、横店影视城演艺培训中心表演专业校友、横店影视城演员公会注册演员、国际旅行专访名人作家、海外华文媒体人。赴夏威夷、好莱坞、拉斯维加斯、费城、旧金山、波士顿、罗马、威尼斯、佛罗伦萨、巴塞尔、苏黎士、阿姆斯特丹、法兰克福、汉诺威、汉堡、卢森堡、布鲁塞尔、巴塞罗那等城市实地游学、参访,游历过伊斯坦布尔托普卡皇宫博物馆、马德里皇宫博物馆、巴黎凡尔赛宫、巴黎卢浮宫、纽约大都会博物馆、亚特兰大高等艺术博物馆、华盛顿国立美国艺术博物馆等世界著名博物馆,走访了巴林、阿联酋、吉布提、约旦、泰国、老挝、柬埔寨、新加坡等国的一些著名华人企业和企业家。